ДОСТОИНСТВО ОБОРОНЯЮЩЕГОСЯ ПАТРИОТИЗМА

Документальная повесть

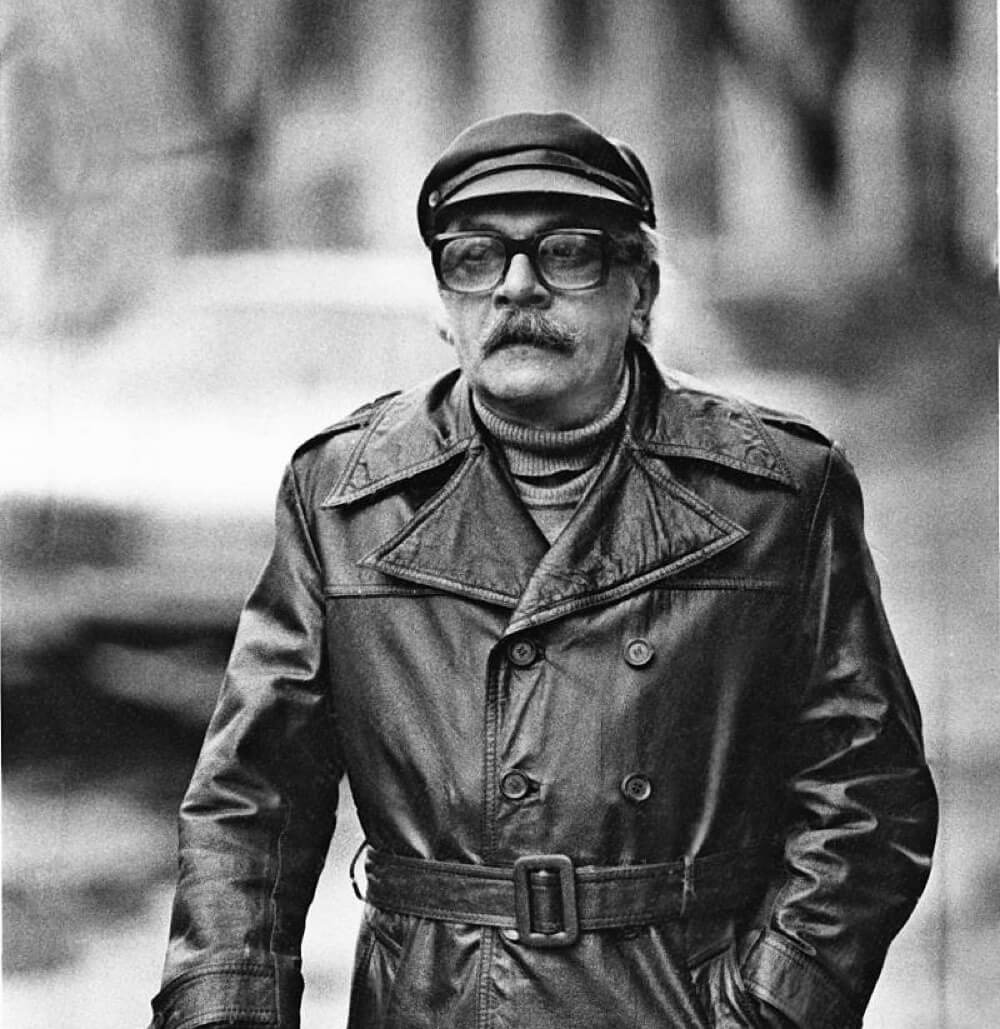

К 100-летию поэта Давида Самойлова

Было время, Давид Самойлов жил в «писательском доме» у Проспекта Мира, иногда его видели гуляющим по окрестным улицам. Но гораздо чаще встретить его можно в квартире Юрия Левитанского, который жил по соседству — в одном подъезде с Самойловыми. Поэты сиживали, как водится, на кухне и вели пространные разговоры о прошлом, нынешнем, о войне и стихах…

Было время, Давид Самойлов жил в «писательском доме» у Проспекта Мира, иногда его видели гуляющим по окрестным улицам. Но гораздо чаще встретить его можно в квартире Юрия Левитанского, который жил по соседству — в одном подъезде с Самойловыми. Поэты сиживали, как водится, на кухне и вели пространные разговоры о прошлом, нынешнем, о войне и стихах…

Потом Самойловы переехали в Пярну. А Юрию Давидовичу так не хватало друга! Он говорил: «Большая часть моей жизни была связана с его жизнью и со всем, что он делал». Когда Самойлова не стало, Левитанский горько сетовал: «Об этом надо писать… Грех, что я до сих пор этого не сделал. А о тех, кого уже нет в живых, тем более: о Самойлове, о Гудзенко… Давно надо было…»

Давид Самойлов родился в Москве, как теперь принято говорить, в интеллигентной семье известного врача-венеролога Самуила Абрамовича Кауфмана и его супруги Цицилии Израилевны. Свои самые ранние, первые месяцы жизни мальчик провел на Старой Божедомке (ныне улице Дурова) в квартире, которую семья снимала у Надежды Николаевны Кокушкиной, весьма примечательной особы. Дама умудрялась в непростое время начала 20-х держать литературный салон, куда приходили писатель Алексей Новиков-Прибой, поэтесса Аделаида Адалис и даже сам Валерий Брюсов, живший неподалеку — в своем доме на Первой Мещанской улице.

Однако поэт помнил себя только в коммунальной квартире большого дома на Александровской площади (ныне пл. Борьбы), на котором сегодня укреплена памятная доска.

Самойлов писал впоследствии, что его прадед, «весь погруженный в молитву и высокое изучение Талмуда», единственно достойным делом считал «общение с Богом». В 80 лет, продав часть своего имущества, он «уезжает умирать в святую землю, в землю Израиля».

Дед — из семьи ювелира, судя по всему, ортодоксально верующий иудей. «Утром он молится, прикрытый шелковым талесом, перевязанный молитвенными ремешками, с черным кубиком на лбу, — вспоминал впоследствии поэт. — Он стоит в углу своей комнаты, раскачиваясь и громко распевая молитвы». И в то же время дед — человек светский и вполне культурный, владеющий несколькими иностранными языками и, конечно, ивритом и арамейским. В молодости он учился в знаменитой Виленской ешиве, но ушел делать светскую карьеру — стал преподавателем иностранных языков. На идише он разговаривал редко, только в узком семейном кругу. Однажды он надумал пригласить внуку меламеда, учителя иврита и священных текстов, что было, конечно, не в духе времени, и юный Давид от учебы уклонился.

Отец учился сначала в Кракове, тогда австрийском городе, потом в Юрьеве, в Лифляндии. Мальчик любил отца с нежностью, даже обожанием. Ему нравилось слушать, как тот рассказывал «библейские истории», иными словами, «пересказывал Библию». Потом Самойлов напишет: «У меня не было ощущения, что все это было давно и происходило не с нами. Я вижу гибель Содома и Гоморры и жену Лота, превращенную в соляной столб. Мне представляется всемирный потоп и так заботливо помещенные в Ноев ковчег семь пар чистых и семь пар нечистых. Как это понятно и практично. Библейские сказания путаются у меня с папиным детством. Он рассказывает так, словно происходило все рядом с ним, с людьми, хорошо ему знакомыми. История Иосифа в сущности история мальчика из папиного городка, у которого были злые и завистливые братья» (50).

Самуил Кауфман, судя по всему, не был религиозным в традиционном смысле этого слова. Но «библия для него — реальный атрибут детства. По ней он учился читать». Самуил начал учебу «за половинную плату» вместе со своим страшим братом, когда ребенку всего было года четыре. И все же, по-видимому, он был искренне верующим: в семье отмечали еврейские праздники, в их ритуал непременно входила и молитва.

В 1928-м Давид пошел в школу. Она находилась неподалеку от Самотеки, в Большом Каретном переулке, в старинном дворянском особняке. Мальчик искренне полюбил эту школу, но, кажется, не сам процесс учебы, а то, что ему сопутствовало. В своих записках он с заметным удовольствием, часто с благодарностью, вспоминает соучеников и учителей. По сегодняшним меркам школа располагалась очень далеко от его дома. Но удивляться этому не стоит: школ в Москве тогда было немного. Да и сам город был в несколько раз меньше сегодняшнего. Самойлов вспоминал: «Ареал нашей школы в сотни раз больше нынешних микрорайонов, где на несколько домов-башен одна школа. Ученики нашего класса жили от площади Борьбы (бывшей Александровской) до Трубной и от Сухаревки до Кудринской». Каждое утро мальчик проделывал долгий путь «от Бахметьевской (ныне ул. Образцова – Л.Г.) до Каретного переулка по садам и бульварам, от Екатерининской к Самотеке». Однако для учебы в старших классах Давид перешел в Первую опытно-показательную школу им. Горького в Вадковском переулке.

Окончив школу, Самойлов поступил в ИФЛИ. Институт философии, литературы, истории, без сомнения, был элитным учебным заведениям той поры. Его профессора и преподаватели уже составляли или вскоре составили цвет отечественной гуманитарной наук. Античную литературу читал Сергей Радциг, латынь — Мария Грабарь-Пассек, литературу Возрождения Леонид Пинский.

В новой ученой компании Самойлов почувствовал себя «последним человеком». Однако продолжалось это недолго: вскоре он был признан «ифлийским поэтом», и ситуация в корне изменилась! Дело в том, что в ИФЛИ бытовал некий ритуал посвящения в поэты, который проходил один раз в году, осенью, после начала учебных занятий. Звания «ифлийского поэта» удостаивались немногие — буквально единицы — причем официальное признание за пределами института не имело особого значения. Во времена Самойлова, среди известных сегодня поэтов, ифлийского признания добились разве что Павел Когана и Сергей Наровчатов, а, например, уже известный и печатавшийся Лев Озеров таким статусом не обладал.

Дело было так. В одной из аудиторий собиралось довольно много народу. Сначала под общий одобрительный рокот читали «звезды», потом очередь доходила и до «новичков», в том числе новоявленных ифлийцев. И тут бывшие одноклассницы Давида, теперь, как и он, студентки ИФЛИ, стали выкрикивать его имя: «Де-зик! Де-зик!» Сперва Давид оробел. Но его вытолкнули вперед, к кафедре, и ему ничего не оставалось, как прочитать уже написанных в ту пору «Плотников», а потом и еще несколько стихотворений, имевших заметный успех у собравшихся. После окончания «заседания» к Давиду подошел сам Павел Коган, бесспорный лидер «ифлийских поэтов», пожал руку и предложил вместе идти домой к метро через парк «Сокольники». Это было признание.

Когда Юрий Левитанский поступил в ИФЛИ, Самойлов учился на втором курсе.

«Это было очень большая разница — два года, — рассказывал Левитанский. — Не просто два года, а два года ИФЛИ — два курса! Поэтому для меня и для Гудзенко, поступившего вместе со мной, он был где-то там, вдали на полпути к вершинам, где дальше был уже Павел Коган. Это вообще не досягаемые для нас дали! В нашем ощущении это был патриарх, почти старец — двадцатидвухлетний Павел Коган!»

Левитанский уверял, что вступить в «кружок поэтов ИФЛИ» было никак не легче, чем Союз писателей СССР в последующие годы; строгий отбор осуществляли ифлийские мэтры Коган, Наровчатов, Самойлов.

«В ту пору у каждого из них был уже свой… ну, как бы это сказать? — знак, что ли, позывной какой-то звук, — продолжал Левитанский. «Я с детства не любил овал! Я с детства угол рисовал!» — это Павел Коган. Наровчатов: «Слышу, — сказал атаман Дежнев. Бьется волна о камень». У Самойлова был свой звук, свой знак, свой позывной: «Плотники о плаху притупили топоры»… Стихи, написанные девятнадцатилетним Самойловым».

Левитанский подчеркивал, что почти все упомянутые выше поэты (как и вообще большинство мастеров) в разные периоды своей жизни следовали иным принципам и часто далеко уходили от идеалов молодости. Однако Самойлов «не изменял этим строкам никогда». «Несомненно, как и всякий человек, и тем более талантливый художник такого масштаба, — он не оставался неизменным, он эволюционировал, но какой-то главный генетический код, этот особенный звук, в нем оставался до конца. Очень удивительное и редкое свойство».

Следующей ступенью на лестнице «ифлийской поэзии» стала для Давида встреча со знаменитым поэтом той поры Ильей Сельвинским, сразу признавшим дарование молодого Давида и пригласившим его в свой семинар при Гослитиздате, куда тот, по словам Самойлова, «собрал чуть не всех способных молодых поэтов Москвы».

К осени 1939 года благодаря семинару сложилась поэтическая группа из шести человек, членов которой по инерции и привычке до сих пор именуют «поэтами-ифлийцами». На самом деле, это не совсем так… Павел Коган, Сергей Наровчатов, Давид Самойлов, как уже было сказано, и в самом деле учились в ИФЛИ. Однако другие члены «шестерки» — нет: Борис Слуцкий учился в Юридическом институте с 1937 по 1941 год, а с 1939-го — еще и в Литературном; Михаил Кульчицкий и Михаил Львовский — в Литературном институте им. Горького. После реформы Литинститута в 1939 году некоторые ифлийцы перешли в его стены, а, например, Наровчатов учился одновременно в ИФЛИ и заочно в Литинституте. В итоге в 1941 году во время эвакуации в Ашхабаде ИФЛИ был объединен с МГУ.

Забавное стихотворение поэта Николая Глазкова хорошо рисует студенческие будни тех лет:

Тряхнуть приятно стариною,

Увидеть мир в табачном дыме,

И вспомнить мир перед войною,

Когда мы были молодыми.

Тянулись к девочкам красивым

И в них влюблялись просто так.

А прочий мир торчал, как символ,

Хорошенький, как Пастернак.

А рядом мир литинститутский,

Где люди прыгали из окон,

И где котировались Слуцкий,

Кульчицкий, Кауфман и Коган.

Павел Коган («старец» по словам Левитанского) считался в те годы едва ли не лидером поэтического поколения. Он был упрям и прямолинеен, суждения его часто бывали безапелляционными; претензии — огромны, чрезмерны. Он работал над романом в стихах «Владимир Рогов», который должен был занять место «Евгения Онегина» своего времени. Окончить его поэт не успел.

Левитанский считал Когана «одним из самых умных и самых талантливых людей своего поколения», подчеркивая, однако, ура-патриотизм и даже вселенский экспансионизм некоторых его стихотворений, в том числе и хрестоматийных строк знаменитого «Лирического отступления», написанного в 1941-м. При этом Левитанский цитировал:

Но мы еще дойдем до Ганга,

Но мы еще умрем в боях,

Чтоб от Японии до Англии

Сияла Родина моя.

После Когана прочно осталась сегодня только песня «Бригантина», написанная им в юности, в 1937 году. Музыку к ней сочинил Георгий Лепский, в ту пору едва ли не школьник. Лепский был призван в армию еще на Финскую войну, прошел всю Великую Отечественную, демобилизовался в чине младшего сержанта, окончил Педагогический институт, преподавал изобразительное искусство, был одним из видных участников движения самодеятельной песни в России. Георгий Соломонович Лепский дожил до XXI века — он умер в 2002 году в возрасте 82 лет. А «Бригантину» пели ифлийцы 30-х, школьники 50-х — 60-х, туристы 70-х — 80-х, поют и сегодня, часто ничего не зная об авторах песни.

Судьба Павла Когана сложилась иначе. Война застала его в геологической экспедиции в Армении. В Москву он с трудом добрался только осенью, поступил на курсы военных переводчиков и в чине лейтенанта был направлен в полковую разведку, а погиб при выполнении боевого задания в сентябре 1942 года под Новороссийском.

«Зная характер Павла, могу себе представить, как все это происходила, — напишет Давид Самойлов. — Наверно, очень нужно было взять языка. Предстоял трудный ночной поиск в районе высоты Сахарная Голова. Коган, переводчик полкового разведотдела, мог бы дожидаться штабе, когда разведчики приведут пленного. Или не вернуться. Он сам напросился в поиск. Он был смел и азартен. Не мог не пойти».

Свой избыточный патриотизм лейтенант Павел Давидович Коган оплатил жизнью.

Из шестерки «друзей-ифлийцев» (на самом деле, «семинаристов» Ильи Сельвинского) с войны не вернулся и поэт Михаил Кульчицкий; он погиб во время наступления после Сталинградской битвы в январе 1943 года. Имя младшего лейтенанта Кульчицкого выбито в Пантеоне Славы на Мамаевой кургане

Через десять дней после начала войны Давид оказался под Вязьмой на станции Издешково, куда по распоряжению райкома комсомола он был направлен на строительство «укрепленных рубежей». Однако уже в начале сентября комсомольцев вернули в столицу. Город пустел… «В ИФЛИ, переселившимся на Пироговскую, тоже никого не было, в канцелярии валялись на полу бумаги и документы, маленькая записка предлагала студентам своими средствами добраться до Ташкента», — вспоминал Самойлов.

Пришло время ехать и Кауфманам. На небольшом прогулочном пароходе семья перебралась в Куйбышев, где жили их родственники. Там Давид серьезно заболел, однако через две недели они продолжили путь в Самарканд, где прожили полгода. Отец получил работу в больнице, Давид поступил в пединститут. По утрам он стоял в очереди за пайковым хлебом, а потом читал, занимался, писал курсовую работу о «Войне и мире» Льва Толстого. Когда военкомат предложил студентам поступить в «офицерское училище», Давид сразу написал заявление о приеме.

Вскоре команда новобранцев высадилась из поезда в Катта-Кургане Самаркандской области. Тамошнее учебное заведения именовалось Гомельским военно-пехотным училищем, где готовили младших офицеров для фронта.

«Степь под Катта-Курганом покрыта светло-зелеными пыльными колючками, — писал Самойлов. — По этой степи мы ползали с утра и до обеда и с обеда до вечера, изучая тактику и все прочее, нужное для войны. Руки и колени в занозах. Гимнастерки и брюки в дырах. Потом это все надо было залатывать и очищать от едкой пыли, отмывать соль, коркой засохшую на лопатках». Пить до обеда не разрешалось, — только один раз прополоскать рот водой. Из-за скверной воды большинство курсантов «маялись животами». Отбой был в одиннадцать вечера, подъем — в шесть утра.

Через некоторое время недоучившихся лейтенантов срочно отправили рядовыми на фронт. В течение двухнедельного пути эшелон миновал Куйбышев, а потом и Москву. Однако надежда Давида пополнить свои иссякшие «продовольственные запасы» у родственников и родных не оправдалась, — встретиться с ними не удалось. На пятнадцатый день эшелон остановился в Тихвине. Передовая находилась в нескольких сотнях метрах от станции и проходила через опушку заболоченного леса с бревенчатым забором в рост человека в нескольких местах. Но он спасал разве что от шальной пули. От минометных обстрелов укрывались в дзотах или землянках. В землянках солдаты жили: ели и спасли, не раздеваясь. Во время караула бойцы лежали в дзотах при пулемете, вглядываясь через амбразуру в нейтральную полосу, заросшую кустарником.

Дзоты и землянки худо-бедно укрывали от минометного огня, но от артобстрела, в сущности, защиты не было.

«Посасывало под ложечкой от тревожной близости смерти», — напишет Самойлов через много лет…

Под Тихвином Давид служил конец 1942-го и зиму 1943-го. Новобранец был определен в пулеметный расчет второго батальона Горно-стрелковой бригады. Размеренный ритм жизни на передовой нарушали только обстрелы немцев, в ответ наши били почти наугад. Но вдруг все смолкало внезапно, как и начиналось. Дневников вести не полагалось. Но как комсорг роты Давид делал отметки в небольших записных книжках: планы мероприятий, темы политбесед, короткие записи о состоянии дел. Стихов он в ту пору не писал, однако записывал отдельные строки и строфы. Привыкал помаленьку. Даже вшей поубавилось — спасибо солдатской каше, бане и какому-то странному успокоению, посетившему молодого солдата.

В обороне время тянулось медленно. Но 12 января 1943-го войска Волховского фронта начали операцию по прорыву блокады Ленинграда. Комсорг роты Кауфман читал в пулеметных расчетах приказ о наступлении, передвигаясь по траншеям на передовой. На участке, где служил Давид, затишье продолжалось до марта. Но после приказа «проверить пулеметы» все поняли, что скоро в бой.

Вечером 25 марта бойцы заняли окопы первой линии немецкой обороны, накануне оставленные немцами. С наступлением темноты противник начал минометный обстрел. Задело командира расчета, и его увели санитары. Ночью пришел связной от командира пулеметной роты и сообщил, что ранен замполит, — заменить его должен Давид. Но поскольку никаких команд не поступало, комсорг решил пока оставаться у своего пулемета. Под утро немцы снова открыли минометный огонь, и один из солдат подразделения, где служил Давид, был ранен в ногу. С рассвета началась артподготовка нашей артиллерии. Поступил приказ выходить из окопов.

Когда Давид оперся о землю, чтобы подняться и встать на ноги, он увидел как бы остановившийся кадр немого фильма, застывшую картину. Увиденное в тот миг он мог бы пересказать в точности через много лет. Потом, уже идя по твердой земле, он руководствовался скорее подсознанием, надежнее оберегавшим бойца, чем определенная цель. Время от времени вопреки всему являлся некий «азарт действия», вскоре растворявшийся в подсознании.

Между тем солдаты не спеша шли вдоль опушки леса. Бойцы тянули пулемет, Давид нес запасные коробки с лентами. Откуда-то слева доносился густой пулеметный огонь, отзвуки минометов и артиллерии немцев. Расчет, пользуясь относительном спокойствием на своем фланге, медленно приближался к противнику, прячась за деревьями и опасаясь лобового обстрела. Бойцы толком не знали, что происходит справа и слева от них, они просто выполняли приказ командира взвода — после артподготовки двигаться вперед.

Вскоре пулеметчики догнали десяток пехотинцев из роты, которой был придан их расчет. И тут из-за кустов ударила пулеметная очередь. Впереди, шагах в тридцати, они увидели вражеский дзот. Бойцы подползли поближе к дзоту, почти обойдя его с тыла. При поддержке пехоты, атаковавшей дзот гранатами, они подавили немецкую боевую точку и ворвались внутрь. Живых там не было. Окрыленные удачей, солдаты вновь двинулись вперед вдоль опушки леса.

Не прошли они и сотни метров, как немцы атаковали их минным огнем. Бойцы отошли и укрылись в траншее. При отходе миной был убит пулеметчик. Рядом с ним на снегу валялись коробки с патронными лентами. Солдаты оттащили пулемет назад, укрывшись в окопе. Когда стрельба немного поутихла, Давид оставил бойца у пулемета и полоз за коробками, понимая, что они скоро понадобятся. Он дополз до коробок и поволок их за собой. Немцы вновь усилили минометный обстрел. Когда до окопа оставалось шагов двадцать, Давида миной «огрело, как палкой, по руке». Рука онемела. Зачем-то он встал в полный рост, и тут же упал, оглушенный взрывной волной. Очнулся он в траншее, куда под градом мин, рискуя жизнью, его перенес остававшийся в живых товарищ.

Рука Давида «висела, как чужая, не болела, а только мерзла». Кровь сочилась из наскоро перевязанной раны. Опираясь на карабин, он поплелся к исходному рубежу атаки. Почему он направился именно туда, сам не знал; скорее всего, потому что другой дороги просто не ведал. До медсанбата он добрался уже ночью. Просторные палатки были набиты ранеными, врачи и медсестры валились с ног…

В письме командира роты родителям Давида этот эпизод «маленького боя» назывался «взятием укрепленного пункта противника», а поведение солдата — «проявлением геройства и отваги».

Самойлов, как сон, вспоминает свое кочевье по госпиталям в «вагонах санлетучки», пока уже во второй половине апреля не оказался в эвакогоспитале Красноуральска. Едва оправившись от ранения, начал читать книги из бывшей школьной библиотеки — все подряд: Стендаль, Алексей Толстой, Всеволод Иванов и даже первый том «Эстетики» Гегеля. Только к июню он окончательно встал с койки. И лишь в августе выписался окончательно. Ему предстояло четвертый раз за время войны пересечь Россию — теперь снова с востока на запад. Давида привезли в лагеря запасного полка в Горьком и в речном порту вместе с другими солдатами погрузили на небольшой пароход. Высадили на пристань в Лыскове, откуда пешком ходу километров тридцать вдоль Керженца до Усть-Ялокши, где и разместили во временном лагере для заготовки дров. «Валить лес — работа тяжелая, но здоровая, — вспоминал Самойлов. — С рассвета до трех-четырех дня мы валили березы и елки, обрубали ветки, крыжевали стволы и таскали на плечах двухметровые поленья километра за полтора к реке».

Самойлов, как сон, вспоминает свое кочевье по госпиталям в «вагонах санлетучки», пока уже во второй половине апреля не оказался в эвакогоспитале Красноуральска. Едва оправившись от ранения, начал читать книги из бывшей школьной библиотеки — все подряд: Стендаль, Алексей Толстой, Всеволод Иванов и даже первый том «Эстетики» Гегеля. Только к июню он окончательно встал с койки. И лишь в августе выписался окончательно. Ему предстояло четвертый раз за время войны пересечь Россию — теперь снова с востока на запад. Давида привезли в лагеря запасного полка в Горьком и в речном порту вместе с другими солдатами погрузили на небольшой пароход. Высадили на пристань в Лыскове, откуда пешком ходу километров тридцать вдоль Керженца до Усть-Ялокши, где и разместили во временном лагере для заготовки дров. «Валить лес — работа тяжелая, но здоровая, — вспоминал Самойлов. — С рассвета до трех-четырех дня мы валили березы и елки, обрубали ветки, крыжевали стволы и таскали на плечах двухметровые поленья километра за полтора к реке».

Ходил слух, что солдаты зазимуют на Керженце. Однако вскоре пришел приказ возвращаться в Горький. Давид был направлен в полк, дислоцированный в Красных казармах, и назначен ротным писарем. Там и встретил 1944 год. Ему повезло: вскоре удалось получить командировку в Москву и повидаться с родителями.

Однако солдат твердо решил вернуться на фронт.

«В Москве тогда из молодых поэтом находился один Семен Гудзенко, — пишет Самойлов. — Я его разыскал, мы по-доброму встретились. Семен был в полуштатском положении. И уже в полуславе, к которой относился с удовлетворенным добродушием. Он был красив, уверен в себе и откровенно доволен, что из последних в поколении становился первым».

И это понятно: Гудзенко ведь учился на два курса младше Самойлова, никаким «ифлийским поэтом» не был, курс не окончил и наверняка, как и его друг Левитанский, воспринимал сташекурсников как почтенных старцев отечественной поэзии. В отсутствии Когана и Кульчицкого при поддержке И. Эренбурга в конце войны он действительно занял вакансию первого поэта «ифлийского поколения». «Гудзенко был одаренный поэт, тогда еще искренний. В стихах его были точные и меткие строки» — напишет о нем Самойлов в своих воспоминаниях.

Квартира в Хлебниковом переулке, где жил Гудзенко, отапливалась плохо. Поэты сварили пшенки, выпили водки и легли спать рядом под двумя шинелями. Наутро Гудзенко повел Давида к Эренбургу, главному публицисту военного времени, для многих олицетворявшему идеологию власти. Он занимал номер в гостинице «Москва», угощал молодежь коньяком, расспрашивал о фронте и солдатах, просил почитать стихи. На просьбу Давида о возвращении на фронт, ответил спокойно: «Ну что ж, ведь вы туда проситесь, а не обратно».

Давид показал ему письмо своего товарища Льва Безыменского, в котором содержалось нечто вроде вызова из разведотдела 1-го Беларусского фронта. Эренбург позвонил начальнику Главразведупра Генерального штаба генералу Ф.Ф. Кузнецову и легко решил, казалось, неразрешимую проблему дальнейшей службы ефрейтора Кауфмана.

Давида определили комсоргом в разведроту — третью отдельную моторазведывательную роту разведотдела штаба 1-го Белорусского фронта.

К весне штаб переместился на запад и остановился километрах в ста от линии фронта, вслед двинулись и разведчики. До лета 1944 года служба их заключалась в сопровождении штабных офицеров в их командировках на передовую. В июне 1944-го разведчики выехали на задание против бендеровцев в район города Новгорода-Волынского и расположились в селах у реки Случ. Давид был назначен командиром над разведгруппой, состоящей из десятка солдат. Они окопались на высоком берегу у переправы близь села Березно. В их задачу входили наблюдение за переправой и сбор информации у местных жителей о бендеровских главарях, действовавших в здешней округе. Но однажды приехал связной от командира роты и сообщил, что наши войска оттесняют бендеровские формирования к переправе через Случ. Впрочем, противник так и не появился, вероятно, им удалось ускользнуть, растворившись в лесу.

Вскоре штаб фронта продвинулся на запад, и разведчики получили приказ передислоцироваться в город Седльце, поближе к штабу.

В конце лета стали доходить слухи о Варшавском восстании. В разведотделе знали многое, но офицеры помалкивали. Давиду пришлось участвовать в переброске группы советских парашютистов в Варшаву. Впоследствии он узнал, что многие десантники погибли.

Большое наступление началось только зимой. 12 января 1945-го разведчики получили приказ следовать в западном направлении. Вот выдержки из дневника ефрейтора Кауфмана того времени…

«13 января. Вчера выехали на задание в одну из левофланговых армий фронта. Шоссе забито колонами грузовиков, следующих к передовой. […] Расположились в деревушке, затертой песчаными дюнами.

14 января. Всю ночь била артиллерия немцев. Снаряды ложились где-то правее нас, и в хате дрожали стекла… Проснулись от артподготовки. Началось…

15 января. Сегодня в середине дня пересекли бывший передний край немцев. Вчера здесь шел бой. Брошенные каски и оружие, кровавые тряпки, полураздетые трупы фрицев. Картина, вызывающая щемящее чувство тоски.

16 января. Ночью привели пленного. Допрашивали его с помощью разговорника… Потом привели еще двадцать пленных. Среди них трое офицеров…

В селе Пелотко попали под обстрел немецких минометов и батареи, засевших в Илже. Начали выбивать из Илжи арьергард противника. Тут погиб Глазов, молодой солдат. Я почти спокойно смотрел на его тело, развороченное гранатой…

17 января. Хлевиско. Взят в плен немецкий ортскомендант. Команда его разбежалась. Объяснялся с ним по-французски. По гражданской специальности он — пастор.

Днем прибыли в Склобы. Здесь кончается шоссе, и мы уперлись в лес… Ведем разведку в напр. Хуциско… Ночью ездил устанавливать связь с нашими частями по шоссе и двум боковым дорогам. Тьма непроглядная. Сзади нас, километров на 20, наших войск нет.

18 января. Под утро допрашивали лазутчиков-поляков, посланных немцами разведать Склобы. Они нарвались на нашу заставу…

Эугенюв. Немцы прорвались на ту же дорогу, по которой движемся мы. Они наступают нам на пятки. Слева мрачные пожары польских деревень.

19 января. На шоссе Радом—Опочно десятки разбитых немецких машин, штабных, грузовых, легковых. Кровавые мерзлые тряпки. В кюветах и рядом, на поле, валяются обезображенные трупы с задранными к небу головами и окровавленными лицами. Здесь работали наши танки…

20 января. Опочно. Чудом отыскался студебеккер с продовольствием. Только собрались ужинать, эскадрон немецких кавалеристов ворвался в город и рванул на нашу улицу. Мы, однако, не растерялись и, развернув пулеметы, ударили вдоль улицы. Немцы повернули обратно.

23 января. Ночью проехали по окраинам Варшавы…»

С конца февраля разведчики стояли в городе Мандзыхуде. И только 13 апреля они двинулись к городу Ландсбергу. Не доезжая Шверина, они встретили указатель с надписью: «Здесь была граница Германии».

Утором 16 апреля бойцов разбудил гул канонады. Началось сражение, которое положило конец Второй мировой войне — битва за Берлин. Разведчики с трудом пробивались по автостраде Варшава — Берлин, сплошь забитой военной техникой, и никак не могли добраться до передовой, откатывающейся к столице Германии. Догнав передовые части, разведчики действовали вместе с пехотой, по ночам добывая языков, а днем посменно ведя наблюдение за противником. В конце апреля бойцы получили приказ прорваться в городок Вернойхен и захватить локаторную установку. Теперь они передислоцировались в Ораниенбаум к северу от Берлина. Но ночам слышалась канонада. На юге стояло дымное зарево.

30 апреля разведчики получили приказ двигаться в город Штраусберг, где располагался штаб фронта.

«У нас было двойственное чувство, — вспоминал Самойлов. — Желание участвовать в последнем победном сражении, чувство победы и — с другой стороны — естественное стремление дожить до этой победы, поскольку она так уже близка, и столько до нее пройдено, и так она выстрадана, — естественное стремление сохраниться и не погибнуть в последние часы огромной битвы».

2 мая солдаты узнали, что Берлин пал. В Штраусберге было тихо, город был почти пуст.

7 мая под утро прошел слух, что «объявлена Победа». Бойцы выскочили на улицу и принялись стрелять в воздух. Из штаба фронта сообщили, что «Победа еще не объявлена». 8 мая о Победе оповестило английское радио. Ликование вспыхнуло вновь…

Много лет пройдет… Давид Самойлов издаст около трех десятков сборников оригинальных стихов и переводов, литературоведческий труд «Книгу о русской рифме», а в перестройку — и двухтомник (1989). Песни на его стихи будут сочинять барды и даже «официальные» композиторы. Он станет одним из самых известных поэтов своего — военного — поколения. Еще в советское время он будет награжден Орденом Дружбы народов (1980) «за заслуги в развитии советской литературы, а потом и Госпремией СССР (1988). Самойлов вместе с семьей будет жить в Безбожном (ныне Протопоповском) переулке в одном подъезде со своим другом Юрием Левитанским и, даже перебравшись в Пярну, частенько появляться в своей московской квартире. Вот тогда между двумя близкими друзьями, фронтовиками, разгорится нешуточный спор о минувшей войне — чем стала Война для них, для их поколения, для страны…

Много лет пройдет… Давид Самойлов издаст около трех десятков сборников оригинальных стихов и переводов, литературоведческий труд «Книгу о русской рифме», а в перестройку — и двухтомник (1989). Песни на его стихи будут сочинять барды и даже «официальные» композиторы. Он станет одним из самых известных поэтов своего — военного — поколения. Еще в советское время он будет награжден Орденом Дружбы народов (1980) «за заслуги в развитии советской литературы, а потом и Госпремией СССР (1988). Самойлов вместе с семьей будет жить в Безбожном (ныне Протопоповском) переулке в одном подъезде со своим другом Юрием Левитанским и, даже перебравшись в Пярну, частенько появляться в своей московской квартире. Вот тогда между двумя близкими друзьями, фронтовиками, разгорится нешуточный спор о минувшей войне — чем стала Война для них, для их поколения, для страны…

В одном из многочисленных интервью 90-х годов Левитанский прямо скажет: «Отношение к военной теме было, кажется, единственным, в чем мы не сходились с Давидом Самойловым, человеком оригинального, мощного ума».

Вдова Давида Самойлова Галина Медведева, часто присутствовавшая при разговорах двух поэтов, писала: «Участие свое во фронтовых действиях задним числом Юра решил считать если не вовсе ненужным, то неудобным, по крайней мере, объясняя, что «был Маугли, выросший в джунглях» и не знал всего, что известно сегодня о преступной власти, и тем самым как бы защищал ее с оружием в руках. То, что защищал Родину, — выпадало. Отказ от собственной судьбы, какой бы вновь поступившей информацией ни был вызван, все же удручал».

Вот как это объяснял сам Левитанский…

«Когда меня спрашивают, как вы этого не понимали, когда все так очевидно, я отвечаю: я был Маугли, выросший в джунглях и ничего другого не видевший. Откуда Маугли мог знать о существовании другого мира? Если в нашем круг кто-нибудь знал правду или догадывался о ней, даже среди родных, он вряд ли решился бы сказать об этом подростку».

В начале войны Левитанский, как почти все его однокурсники, ушел добровольцем в самые первые дни.

«Мы уходили воевать, — рассказывал поэт, — строем пели антифашистские песни, уверенные, что немецкий рабочий класс, как нас учили, протянет братскую руку, и осенью мы с победой вернемся домой».

Левитанский окончил войну в мае 1945 года в Праге. А потом еще участвовал в «маленькой войне», как он говорил, — в Маньчжурии.

Понимание пришло гораздо позже, постепенно, окончательно сложившись в конце 80-х годов, когда стали доступными многие документы, до той поры остававшиеся недоступными для общества.

«Я не люблю говорить о войне, ухожу от расспросов о тяжелом ранении… Я решительно пересмотрел свое отношение к войне… А ведь испытывал больше вины, чем счастья, поскольку странам Восточной Европы принес, по сути, не свободу: «Ну что с того, что я там был…» — первый своеобразный итог моих размышлений».

Давид Самойлов считал иначе, он писал:

«Солдат 41-го года, и 42-го, и 43-го воевал против злой воли и несправедливой силы нашествия. Он воевал на своей земле, оборонял свою землю. Патриотизм 41-43-го годов был самым высоким и идеальным. В нем было нравственное достоинство обороняющегося патриотизма».

Однако согласно Самойлову в 1945-м ситуация изменилась, он писал:

«Армия сопротивления и защиты неприметно стала армией лютой мести. И тут наша великая победа стала оборачиваться моральным поражением, которое неприметно обозначилось в 1945 году. Для исторического возмездия за гитлеризм достаточно было военного разгрома Германии и всего, что было связано с военными действиями в стране. Достаточно было морального разгрома фашизма, крушения его доктрины…»

На самом деле, разница позиций двух замечательных поэтом не была такой непреодолимой, как это порой казалось окружающим. Во всяком случае, споры их никогда не становились причиной обид и недоверия друг к другу…

Но все это будет потом, в другой, мирной жизни…

А пока, 9 мая 1945 года, когда штабной офицер «официально» сообщил, что Германия капитулировала, разведчики достреляли оставшиеся патроны и выпили за Победу.

Война окончилась.